- 1.急がれる脱石炭・脱炭素

- 2.脱石炭を阻む石炭火力発電の問題

- 3.日本の公的金融機関(JBIC、NEXI、JICA)による化石燃料事業への投融資実態

- 4.世界の脱石炭・脱炭素への動きに逆行する日本

1.急がれる脱石炭・脱炭素

産業革命以降、地球の平均気温は上昇し続けており、国連(UN)は2020年1月15日に過去10年間の平均気温が観測史上最も高かったと発表しています。事実、2020年の世界の平均気温は1891年の統計開始以降、2番目に高い値となりました。

気温上昇は、熱波や氷の溶解、干ばつや洪水といった異常気象を引き起こし、人々の暮らしや経済基盤をおびやかしています。特に貧しい国の人々ほど、大きな影響をうけることになると指摘されており、気候変動対策をすすめるためには化石燃料からの脱却が急務です。2015年の気候変動枠組条約締約国会議(COP24)で、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える」ことを目指すとした「パリ協定」が採択され、2020年から実施段階に入ったことにも後押しされ、世界で脱炭素の動きが加速しています。

2.脱石炭を阻む石炭火力発電の問題

G7をはじめとした先進国で、最大の温室効果ガス排出源である石炭火力発電所の段階的閉鎖(フェーズアウト)が進む中、日本はいまだに石炭火力発電所の新規建設を推進しています。2021年6月のG7サミット首脳会議で、石炭火力発電を「最大の温室効果ガス排出源(“the single biggest cause of greenhouse gas emissions”)」と認め、CCS(炭素回収貯留)導入などの「排出削減対策が講じられていない(”unabated”)石炭火力発電からの移行」を加速させること、また、政府開発援助や輸出金融などを通じて行う排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への直接支援を2021年末までに終了することに即時コミットすることが表明されたにも関わらず、日本政府はこの会合以前に計画されていた案件については対象外とする姿勢を貫いています。以下に石炭火力発電所の問題を示します。

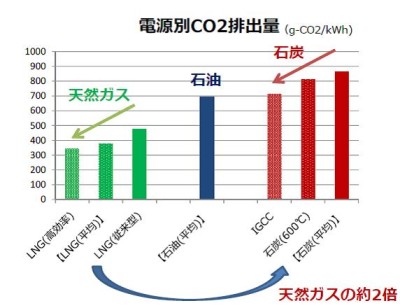

(1)大量のCO2を排出

石炭火力発電は、化石燃料の中でも燃焼による発電時のCO2排出量が突出しており、現在建設中の発電所が稼働すれば、その後数十年にわたって大量のCO2排出を固定することになります。

「高効率」石炭火力発電技術であっても、下の図のように発電時に大量のCO2を排出することは変わりありません。気温上昇を2℃以下に抑制するためには、気候変動問題の最大の要因の一つである石炭火力発電の利用を抑制するしかないとする「脱石炭」の動きが世界規模で加速しており、途上国への石炭火力発電技術輸出を続ける日本の気候変動対策への本気度が問われています。

(2)大気汚染の原因に

日本が輸出している石炭火力発電所で「利用可能な最良の技術(Best Available Technology: BAT)」が導入されていないことも問題です。

国際協力銀行(JBIC)および国際協力機構(JICA)が支援する石炭火力発電所のうち、環境影響評価等の関連文書が入手できた14件(JICA検討見込み1件、JBIC検討中1件を含む)について、二酸化硫黄、窒素酸化物、ばい塵に係る公害対策、排出濃度を調べ、同様の関連情報を入手できた日本国内の石炭火力発電所4件と比較したところ、JBIC等の支援案件の発電所における各排出濃度が国内の発電所のものよりも非常に高い傾向にあることが明らかとなっています(別表PDF参照)。これは、日本の支援により建設される石炭火力発電所の地域住民が高濃度の危険な汚染物質に晒されることで健康を害するだけでなく、同地域の農作物などの生産性や安全性に悪影響を及ぼす可能性があることを意味しています。

JBICやJICAが現地の事業者に対し、周辺環境および住民生活の維持・改善に向けた対策を求めたり、影響力を行使するなど、改善に向けた措置を取っているとは言えません。現地の汚染基準に準じているからと非常に高い汚染物質が排出される技術を輸出していることは、日本の官民が国内外でのダブル・スタンダードに甘んじていることの証左です。

また、問題は汚染物質の排出濃度が高いことに留まりません。そもそも、根本的な公害対策が取られていないのです。JBICが支援した石炭火力発電設備のSO2 除去技術と微粒子(PM)除去技術を調査したところ、対象の石炭火力発電設備のうち、約半分に脱硫装置が取り付けられておらず、約8割に繊維フィルターや低温電気集じん機などの適切な微粒子除去技術が使われていませんでした。これでは国外に輸出している(検討している)石炭火力発電所の汚染物質排出濃度が、日本国内の石炭火力発電所と比較して非常に高くなるのは明らかです。

稼働開始後、技術輸出先の国の電力供給を石炭火力発電に固定させてしまうだけでなく、環境社会的にも長年にわたり問題を生じさせるする石炭火力発電所の建設を早急に止め、住民にも未来にも良い影響を与える真のBATの輸出に切り替えていくべきです。

(3)発電設備の効率性の問題

環境対策の不足に加えて、発電効率にも問題があります。JBIC が支援した石炭火力発電設備と同時期に世界で建設された発電設備の燃焼技術を比較すると、JBIC が支援した設備の効率が世界平均を下回っていることが判明しました(表1)。

表1:JBIC が支援した石炭火力発電設備と同時期に世界で建設された石炭火力発電設備の燃焼技術の比較 (2010 年以降に完成もしくは計画された発電設備)[1]

| JBICが支援した設備 | 世界で建設された設備 | |

|---|---|---|

| 亜臨界圧 | 31% | 29% |

| 超臨界圧 | 62% | 36% |

| 超々臨界圧 | 7% | 29% |

| その他/不明 | 0% | 6% |

南アジア・東南アジアで運転中・建設中・計画中の超臨界圧(SC)と超々臨界圧(USC)の石炭火力発電用ボイラーのうち、日本、中国、韓国、インド、ロシアから提供された設備容量を比較した結果からは、日本のみが高効率の発電設備を提供しているわけではないことは明らかです(表2)。

表2:南アジア・東南アジアで運転中・建設中・計画中の超臨界圧(SC)と超々臨界圧(USC)の石炭火力発電用ボイラーのうち、日本、中国、韓国、インド、ロシアから提供される設備容量(単位:MW)[2]

| 日本 | 中国 | 韓国 | インド | ロシア | |

|---|---|---|---|---|---|

| 超臨界圧 | 10,090 | 55,650 | 11,300 | 40,320 | 1,980 |

| 超々臨界圧 | 2,000 | 2,680 | 2,680 | 1,320 | 0 |

先進7カ国(G7)の中で、唯一、いまだに石炭火力発電を推進し、多額の資金を石炭に費やしている日本は世界から批判を受ける立場にいます。

3.日本の公的金融機関 (JBIC、NEXI、JICA) による化石燃料事業への投融資実態

海外の化石燃料関連事業を支援している日本の公的金融機関としては、3機関があります。

表3:日本の公的金融機関

| 国際協力銀行(JBIC) | 海外の資源獲得や日本企業の国際競争力の強化等を目的として設立された政府出資100%の金融機関で、輸出先企業や海外事業を行う日本企業等に融資や保証を行う。主管は財務省国際局。 |

|---|---|

| 日本貿易保険(NEXI) | 日本企業が行う輸出入、海外投資、融資に伴うリスクをカバーする保険を提供しており、政府が全額出資している。所管は経済産業省。 |

| 国際協力機構(JICA) | 日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行う独立行政法人、所管は外務省。 |

特に、石炭あるいはガス・石油を燃料とする火力発電所への投融資には批判が高まっています。2003年以降のJBIC、JICA、NEXIによる石炭火力発電事業へ投融資件数は、それぞれ30件、7件、20件。投融資額は、JBICは約152億ドル、JICAは59億ドル、NEXIの付保額は55億ドルとなっています。(表4)。また、2009年以降のJBIC、NEXI、JICA およびADBによる石炭以外(ガス・石油)の火力発電事業への投融資件数は、それぞれ19件、9件、17件、17件。投資額は、順に68億ドル、19億ドル、51億ドル、そしてADBが2,277億ドルとなっています(表5)。

表4:JBIC、NEXI、JICAの投融資承諾件数、投融資額(2003年~2020年)

| 投融資承諾件数 | 投融資額(NEXIの場合は付保額) | |

|---|---|---|

| JBIC | 30件 | 152億ドル |

| JICA | 7件 | 59億ドル |

| NEXI | 20件 | 55億ドル |

表5:JBIC、NEXI、JICA およびADBによるガス・石油火力発電事業への投融資承諾件数および投融資額(2009~2021年)

| 投融資承諾件数 | 投融資額(NEXIの場合は付保額) | |

|---|---|---|

| JBIC | 19件 | 68億ドル |

| NEXI | 9 | 19億ドル |

| JICA | 17件 | 51億ドル |

| ADB | 17件 | 2,277億ドル |

表にある金融機関別の投融資件数は、投融資する発電事業が重複する場合も含まれています。JBIC、NEXI、JICAの3機関の実際の石炭火力発電所への投融資件数の合計は37件で、主な内訳は、ベトナム13件、インドネシア9件、インド8件、モロッコ2件、その他でした。37件の総発電容量は約38.940GW、推定年間CO2 排出量は約2.3億トン[3]です。同様に、4機関のガス・石油火力発電事業への投融資件数は53件で、主な内訳はバングラデシュ8件、ウズベキスタン6件、タイ6件となっています。

また、これらの公的金融機関や日本企業は、発電所以外にも炭鉱事業や、ガスパイプラインやFSRUなどの化石燃料の輸出に伴うインフラ整備にも関与しており、投融資を通じて海外のCO2排出削減を妨げ、環境破壊や人権侵害に加担していることに対し、姿勢が問われています。

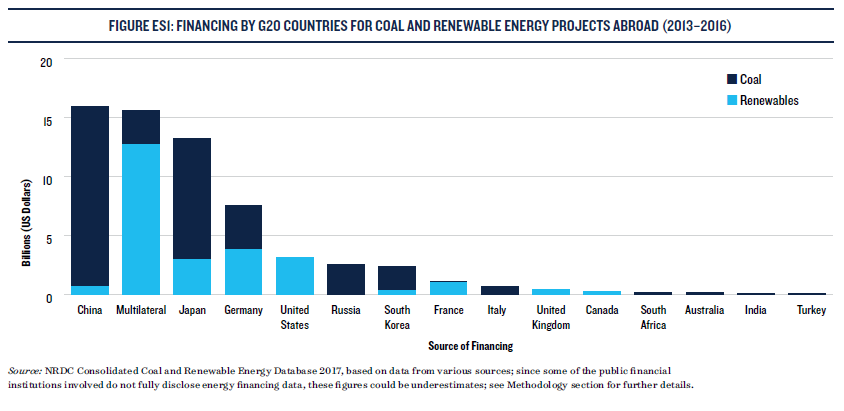

4.世界の脱炭素・脱炭素への動きに逆行する日本

(1)日本の現状

日本は、2011年以降、国内で石炭火力発電所の新規検察を増やす一方、国外でも官民をあげて化石燃料事業を支援しています。公的機関の投融資状況は表4と5に示しましたが、民間銀行も多額の支援を行っています。2021年3月に米環境NGO レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)がまとめた報告書によれば、パリ協定採択後の5年間(2016年~2020年)の化石燃料への資金提供を行った世界の主要民間銀行のワースト12に、日本の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)(6位、1477億米ドル)と、みずほフィナンシャルグループ(8位、1235億ドル)が含まれています。

日本政府は2020年6月に厳格化した石炭火力発電の輸出要件について、2021年6月のG7首脳会議の合意を反映し、さらに厳格化しました[4]。しかし、「排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援を 2021 年末までに終了」としつつも、既に計画に上がっているもの、建設中のプロジェクトは継続としており、さらなる見直しが求められています。

(2)諸外国の状況

世界では脱石炭・脱炭素が進んでいます。アメリカやEUなどの先進主要国の公的金融機関は、CO2排出を処理する技術(CO2固定貯留技術)などを備えない限り国内で新しい石炭火力発電所を建設してはならないという考えを明確にし、国内の石炭火力発電所の段階的閉鎖(フェーズアウト)を加速させています。

表6.石炭火力をめぐるG7各国の動き

| フランス | 2022年までに廃止 |

|---|---|

| イギリス | 2024年9月までに廃止 |

| イタリア | 2025年までに全廃 |

| カナダ | 2030年までに全廃 |

| ドイツ | 2038年までに全廃 |

| アメリカ | 脱石炭の期日設定なし(2035年までに電源セクターを脱炭素化) |

| 日本 | 脱石炭の期日設定なし(2030年までに低効率な石炭火力を更新・廃止、2030年の電源構成で石炭19%、LNG20%、石油等2%) |

また、化石燃料関連事業に比重を置く投資先からのダイベストメントやカーボンプライシングの導入検討など、脱炭素に向けた取り組みが各国で進んでいます。

日本が、パリ協定に即した脱炭素社会に向けて動き出すには、日本政府、公的金融機関、民間銀行および企業がただちに石炭推進からの方針転換を図らなくてはなりません。そして、石炭や原子力という大規模集約型の発電方法から、地域分散型の再生可能エネルギーを中心とした支援に切り替え、途上国のこれからの発展を支えていくことが求められているのです。

脚注

[1] 気候ネットワーク、「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、国際環境NGO FoE Japan、CoalSwarm、Friends of the Earth US、シエラクラブ「石炭はクリーンではない」(2015年4月24日 調査レポートへのリンク)を参照。

[2] 「石炭の公的支援:日本のせいで OECDは新興国に後れをとることになるのか?」(2015年10月15日プレスリリースへのリンク)を参照。

[3] マサチューセッツ工科大の報告書「The Future of Coal」の算出データ(500MWの石炭火力発電所の年間CO2換算排出量は約300万トン)を使用。http://web.mit.edu/coal/

[4] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai51/siryou3.pdf